Sections

- Les déchets dans le salage des poissons et la cuisson des crustacés

- Recyclage et réutilisation des déchets et effluents

- Processus utilisés pour la récupération des déchets

Les déchets dans le salage des poissons et la cuisson des crustacés

Les industries de salage des poissons et de cuisson des crustacés produisent des eaux usées avec une charge polluante élevée qui doivent être gérées correctement pour éviter un impact environnemental négatif.

Selon leur origine et composition, ces déchets sont classés en :

Déchets du salage des poissons

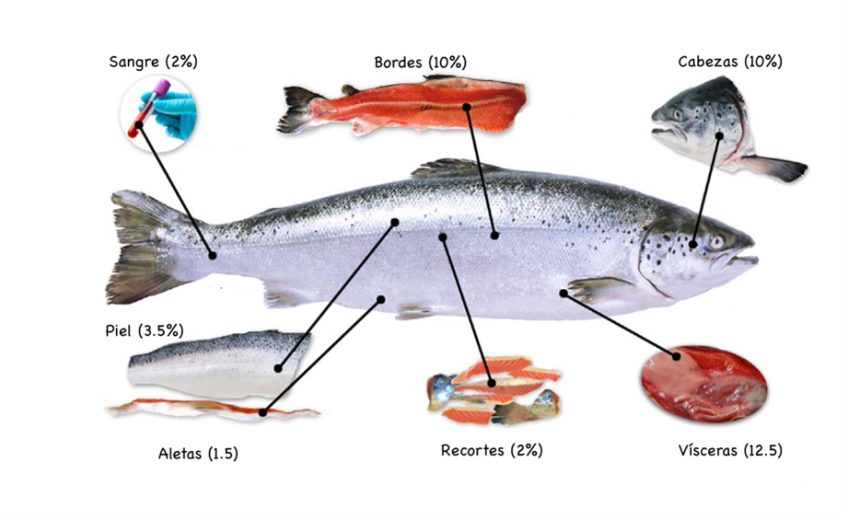

- Déchets solides. Ils proviennent principalement des étapes de découpe et d’éviscération, et sont composés de restes des poissons traités, incluant des parties telles que têtes, arêtes, queues et viscères. Ces déchets sont réutilisés comme matières premières pour la production de farine de poisson, ce qui réduit considérablement leur envoi en décharge.

- Déchets liquides. Ils proviennent des saumures épuisées et sont principalement composés de matière organique avec une forte teneur en protéines, sels, graisses et autres solides en suspension. Quelques exemples de déchets liquides sont : eau avec du sang, eaux de lavage issues des étapes de découpe, éviscération et filetage, pressage de pulpe (dans les produits surgelés), et eaux provenant des opérations de nettoyage.

Les débits des effluents résiduels sont généralement élevés, car ce sont des processus de production qui nécessitent une grande quantité d’eau.

Déchets de la cuisson des crustacés

- Coquilles et carapaces. Ils proviennent de crevettes, langoustines, moules, araignées de mer, etc.

- Eaux de cuisson. Elles contiennent des sels minéraux, des protéines solubles, des peptides et des composés aromatiques.

- Déchets organiques en général composés de parties molles de ces animaux qui ne sont pas commercialisables dans un premier temps.

Dans les deux cas, la présence de gaz et d’odeurs produits par des composés organiques volatils générés lors du séchage et d’autres phases du processus de production est habituelle.

Le déversement et l’élimination de ces déchets sans traitement adéquat peuvent provoquer :

- Contamination des eaux superficielles et souterraines.

- Émission d’odeurs désagréables.

- Prolifération de pathogènes.

- Augmentation de la charge polluante dans les décharges.

Ces déchets contaminent l’eau et le sol, en plus d’attirer les insectes et de générer des odeurs gênantes. Les réglementations environnementales obligent à la gestion de ces déchets, selon la hiérarchie suivante :

- Prévention

- Réutilisation

- Recyclage

- Valorisation

- Élimination

Dans ce contexte, la valorisation se présente comme une alternative prioritaire, en raison de ses bénéfices environnementaux, économiques et sociaux.

Recyclage et réutilisation des déchets générés dans le salage des poissons et la cuisson des crustacés

Pour se conformer à la réglementation indiquée au point précédent, divers processus permettent la réutilisation de certains composants présents dans ces déchets.

Réutilisation de l’eau

Les eaux usées moins contaminées peuvent être réutilisées comme eaux de lavage dans le processus industriel.

Par ailleurs, les eaux provenant du refroidissement des autoclaves dans la fabrication de conserves peuvent être utilisées pour le nettoyage des équipements et de l’usine de production.

Récupération des déchets comme sous-produits

Quelques-unes des applications les plus remarquables sont :

- Utilisation des déchets de crustacés et de poissons dans la préparation de pâtés et/ou d’aliments pour animaux, comme la fabrication de farines de poisson.

- Récupération des solides et graisses des effluents, par centrifugation, concentration et déshydratation ultérieure pour des formulations d’alimentation animale.

- Utilisation des coquilles des crustacés pour le développement de produits tels que les farines minérales.

Valorisation énergétique

Lors de la digestion anaérobie des déchets organiques riches en protéines et lipides, du biogaz est généré.

Des technologies telles que la pyrolyse et la gazéification sont utilisées pour transformer la biomasse en énergie.

Des fractions les plus sèches, comme les coquilles ou les restes déshydratés, on obtient des consommables solides récupérés.

Valorisation nutritionnelle et alimentaire

- Farines de poisson et de crustacés obtenues par séchage et broyage des déchets. Ces farines peuvent être utilisées en aquaculture et alimentation animale.

- Extraits protéiques pour compléments alimentaires ou ingrédients fonctionnels.

- Sels minéraux issus de la récupération de sodium, calcium et magnésium des eaux de cuisson.

- Les eaux provenant des cuiseurs de crustacés contiennent de nombreuses saveurs et nutriments, qui peuvent être utilisés pour faire des bouillons, soupes et bases pour plats préparés.

Valorisation pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique

- Chitine et chitosane dérivés de l’exosquelette des crustacés, avec des applications en cosmétique, médecine et agriculture.

- Collagène et gélatine obtenus à partir des peaux et arêtes de poisson, pouvant être utilisés dans des produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Valorisation agricole

- Compostage : production d’engrais organiques à partir de déchets biodégradables.

- Bio-stimulants : extraits facilitant la croissance des végétaux.

Processus utilisés pour la récupération des déchets

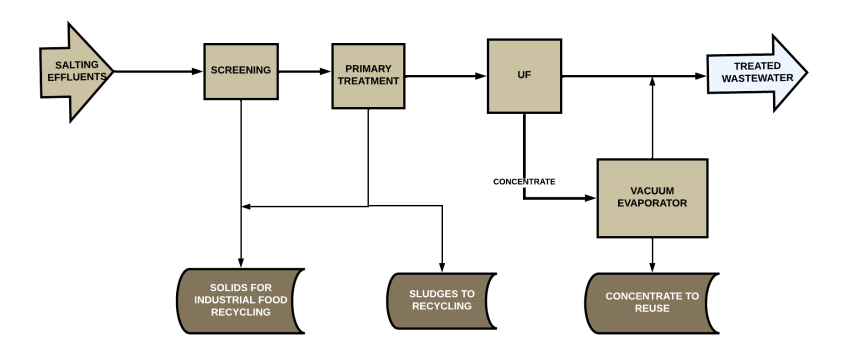

Les processus les plus utilisés pour la récupération des eaux et déchets sont :

- Tamis filtrants.

- Systèmes de clarification comme les flotteurs.

- Digesteurs anaérobies pour la production d’énergie.

- Filtration par membranes

- Évaporation sous vide.

Un procédé innovant consiste à extraire et concentrer les protéines et graisses riches en oméga 3 pour les commercialiser. Cela est réalisé grâce à l’action combinée d’équipements de membranes d’ultrafiltration et d’évaporation sous vide. Enfin, grâce à des équipements de séchage, on obtient de la farine de protéines et des acides gras oléiques, qui sont des produits à haute valeur sur le marché de l’alimentation.

Le reste d’eau, qui contient généralement des quantités élevées de sel, peut être traité avec des équipements d’évapo-cristallisation, permettant d’obtenir un effluent propre pouvant être rejeté ou réutilisé. Le résidu calcique obtenu après ce processus peut être utilisé pour le déneigement des routes ainsi que pour d’autres usages industriels.

Les technologies de filtration et de concentration permettent d’aller plus loin dans la valorisation des déchets, en les transformant en produits à haute valeur commerciale, et en facilitant l’obtention d’un zéro rejet.

Malgré ces avancées, des défis pour l’avenir se posent, parmi lesquels :

- Étendre l’équipement en infrastructures adéquates pour le traitement des déchets provenant des industries de salage des poissons et de cuisson des crustacés, avec une optimisation des coûts de séparation et de transformation.

- Répondre au besoin de certifications pour les produits destinés à l’alimentation ou à la cosmétique.