Sections

- Émulsions : eaux usées avec huiles

- Comment se forment les émulsions huileuses ?

- Eaux usées avec présence d’huiles émulsionnées

- Problèmes des eaux usées huileuses

- Technologies pour le traitement des eaux usées avec huiles

- Conclusions

Émulsions : eaux usées avec huiles

Une émulsion est un mélange de liquides non miscibles. C’est une suspension de petites gouttes d’un liquide dispersées dans un autre liquide. Les émulsions se distinguent des autres colloïdes car elles se composent toujours de phases liquides.

Les émulsions sont classées en fonction de la taille des gouttes dispersées de la manière suivante :

| Émulsion | Taille de goutte |

|---|---|

| Macro émulsion | 0,2 – 50 mm |

| Micro émulsion | 0,01 – 0,2 mm |

Il y a trois exigences essentielles pour former une émulsion :

- Deux liquides non miscibles

- Une agitation suffisante pour disperser le liquide en petites gouttes.

- Un émulsifiant pour stabiliser la dispersion.

Il existe des composés, comme les tensioactifs, qui sont des émulsifiants (ou émulgents), c’est-à-dire qu’ils maintiennent mélangées deux substances qui sont non miscibles.

Comment se forment les émulsions huileuses ?

Dans le cas de l’eau et de l’huile, les émulsions sont causées par agitation dans le mélange, car l’huile se brise dans le liquide et se disperse sous forme de petites gouttes.

La tension interfaciale favorise le phénomène de coalescence dans les gouttes dispersées, de sorte que leur surface totale est réduite.

Selon leur combinaison, les émulsions sont classées en :

- Émulsions directes. Émulsions qui combinent une phase dispersée lipophile (attirée par les graisses) et une phase continue hydrophile (attirée par l’eau).

- Émulsions inverses. Émulsions qui combinent une phase dispersée hydrophile et une phase continue lipophile, c’est-à-dire, à l’inverse des directes.

- Émulsions multiples. Émulsions qui présentent comme phase dispersée une émulsion inverse et comme phase continue un liquide aqueux.

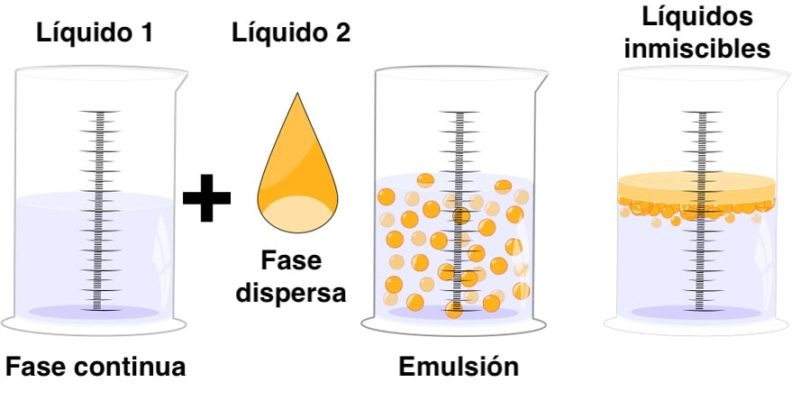

Les deux phases qui composent une émulsion sont toujours distinctes et se classifient en :

- Phase continue. La phase qui est prédominante par rapport à l’autre, c’est-à-dire, celle dans laquelle se disperse l’un des liquides qui composent l’émulsion. Elle est également appelée « phase dispersante ». Dans le cas des émulsions huileuses, la phase continue est l’eau.

- Phase dispersée. La phase qui est minoritaire par rapport à l’autre, c’est-à-dire, qui se disperse dans la phase dispersante. Dans ce cas, l’huile.

Eaux usées avec présence d’huiles émulsionnées

Dans les applications industrielles, des émulsions huileuses sont générées dans des situations telles que :

- Eaux contaminées par des hydrocarbures.

- Eau injectée dans des puits de forage pour déplacer l’huile.

- Lubrifiant dans des processus d’usinage pour réduire l’usure des pièces métalliques.

- Eaux de rinçage dans des processus galvanoplastiques et de traitement de surfaces.

Il existe une grande variété d’activités et de processus industriels qui produisent des eaux usées huileuses.

- Exploitation pétrolière

- Raffineries

- Activités minières

- Eaux de cale et eaux de ballast des navires

- Stations de maintenance d’aéronefs et de véhicules

- Fuites de processus avec huiles

- Ruissellement des eaux pluviales

- Ateliers mécaniques

- Transformation de la viande et exploitations avicoles

- Transformation du poisson

- Transformation des produits laitiers

- Production de peinture

- Production de savon et de détergents

- Industries textiles

- Industries chimiques

Problèmes des eaux usées huileuses

Les effluents huileux peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, il est donc crucial de les gérer correctement pour protéger à la fois notre santé et celle des écosystèmes aquatiques.

Voici quelques dangers d’une gestion incorrecte des eaux usées huileuses :

Pollution de l’eau

Lorsque les huiles et les graisses sont déversées dans des points tels que des rivières, des lacs ou des mers, elles polluent l’eau. Cela peut nuire à la vie aquatique et affecter les espèces qui dépendent de ces écosystèmes.

Altération de l’équilibre écologique

Les effluents huileux altèrent l’équilibre naturel des écosystèmes aquatiques. Cela affecte les organismes vivant dans l’eau, tels que les poissons, les oiseaux et les plantes aquatiques.

De plus, l’accumulation d’huiles à la surface de l’eau peut entraver l’oxygénation et l’entrée de la lumière solaire, affectant la photosynthèse et la chaîne alimentaire.

Maladies et toxicité

Les huiles et les graisses peuvent contenir des substances toxiques, telles que des métaux lourds ou des produits chimiques. Ces contaminants peuvent être absorbés par les organismes aquatiques et, en fin de compte, affecter les êtres humains qui les consomment.

De plus, la toxicité favorise la maladie des organismes.

Impact sur la biodiversité

La pollution par les huiles peut réduire la biodiversité dans les écosystèmes aquatiques. Certaines espèces peuvent ne pas survivre ou quitter la zone en raison de la présence d’huiles. Cela affecte la diversité et la stabilité de l’écosystème.

Acidification et changement climatique

Les effluents huileux contiennent souvent des gaz à effet de serre, ce qui contribue au changement climatique. De plus, ils peuvent augmenter l’acidification des océans, affectant les coraux et d’autres organismes marins.

Technologies pour le traitement des eaux usées avec huiles

Avec ce type d’effluents, que ce soit pour les déverser dans le réseau public d’égouts ou pour réutiliser l’eau, un système efficace de traitement des émulsions huileuses sera nécessaire.

Ces stations de traitement des eaux usées huileuses combinent généralement différentes technologies, dont la conception et la sélection dépendront de divers facteurs tels que la composition de l’eau usée ou les objectifs du client.

Les technologies les plus efficaces pour la séparation de l’eau et de l’huile sont les suivantes :

Flottation par air dissous (DAF)

Cette technique permet de séparer les huiles émulsionnées dans l’eau. Pour cela, une partie de l’effluent traité est collectée et pressurisée dans un réservoir avec de l’air, puis libérée avec un système de manifold, générant des microbulles de taille d’environ 50 μm. Ces bulles adhèrent aux particules en suspension et leur font perdre du poids apparent, les faisant flotter, en utilisant également le phénomène de coalescence.

Avant de traiter le déversement par flottation, il est nécessaire de déstabiliser les colloïdes qui constituent l’émulsion. Pour cela, des réactifs coagulants, tels que le sulfate d’aluminium ou le chlorure ferrique, sont ajoutés pour neutraliser les charges des colloïdes, facilitant ainsi la formation de petits flocons ou coagulats.

Après la coagulation, on procède à la floculation par l’ajout d’un réactif floculant, qui est généralement des polymères à chaîne longue (polyelectrolytes). Les flocons obtenus ont une taille et une densité qui permettent leur séparation par flottation DAF. Pour que ces processus se déroulent correctement, il est nécessaire qu’ils réagissent dans des réservoirs qui facilitent le contact et le régime d’agitation appropriés, ou dans un floculateur qui fournit le régime turbulent et le temps de contact nécessaires pour que leur efficacité soit adéquate.

Évaporation sous vide

Le processus d’évaporation est le seul qui permet de séparer l’huile de l’eau sans avoir besoin de prétraiter l’effluent et sans nécessiter d’autres processus ultérieurs, car l’eau produite par les évaporateurs sous vide est de haute qualité et peut être réutilisée directement.

En ce qui concerne les déchets, contrairement à d’autres systèmes, comme ceux de séparation par membranes, aucun autre effluent résiduel n’est généré après le processus d’évaporation. Un résidu semi-solide est obtenu qui, par sa composition, peut être valorisé dans d’autres processus.

Un autre grand avantage de l’évaporation sous vide pour traiter les eaux usées huileuses est sa grande capacité d’adaptation aux caractéristiques changeantes de l’effluent à traiter, ce qui en fait une alternative robuste et efficace. De plus, en opérant sous vide, la consommation d’énergie est contenue, obtenant une efficacité énergétique élevée.

Ce sont des équipements compacts et, en général, il n’est pas nécessaire d’avoir un espace physique important pour leur installation. Leur utilisation est simple et peut être automatisée. Sans aucun doute, c’est la meilleure alternative pour le traitement des effluents huileux.

Traitement biologique

L’élimination des huiles et des graisses par dégradation biologique présente une série de difficultés qui compliquent le processus, tant en conditions aérobies qu’anaérobies.

Tout d’abord, l’huile et les graisses n’ont pas une composition qui permette leur biodégradabilité à moins que des produits chimiques ne soient préalablement dosés ou mélangés avec d’autres déchets, de manière à ce que les microorganismes obtiennent tous les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance.

Deuxièmement, le processus biologique ne supporte pas bien les fluctuations du débit ou de la charge d’entrée. De plus, dans un processus aérobie, la biodégradation des huiles et des graisses entraîne une grande consommation d’oxygène, ce qui nécessite un apport élevé d’énergie et des coûts d’exploitation élevés. Enfin, en raison de sa complexité, le fonctionnement de ce processus nécessite des opérateurs qualifiés.

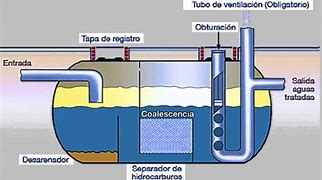

Séparateurs par coalescence

Dans le processus de coalescence, la séparation d’une émulsion en deux phases non miscibles se déroule en trois étapes : collecte, coalescence et séparation par gravité. L’introduction du milieu coalescent est effectuée dans le but d’améliorer les processus de collecte et de coalescence.

La capillarité et les caractéristiques humides du milieu contribuent à la coalescence goutte à goutte qui a lieu une fois que le traînage est collecté à un endroit de destination.

La séparation par gravité qui se déroule en aval du milieu coalescent dépend surtout de la géométrie du récipient et du temps de « démarrage » et de résidence de la phase dispersée.

Un coalesceur à plaques est utilisé dans la section liquide d’un séparateur ou d’un épurateur pour optimiser le degré de séparation liquide-liquide. Le flux à travers les espaces étroits entre les plaques est laminaire, et les gouttelettes se séparent car la distance que les phases dispersées doivent parcourir jusqu’à l’interface est considérablement réduite.

Les plaques sont regroupées dans un petit compartiment qui s’insère dans le trajet principal. Le principe de fonctionnement des séparateurs à plaques parallèles repose sur la différence de densité entre les phases d’huile et d’eau : les gouttes d’huile dans la phase aqueuse montent jusqu’à l’interface huile/eau et les gouttes d’eau dans la phase huileuse restent.

Pour des dispersions allant jusqu’à 50-100 microns, une séparation efficace peut être obtenue avec cette technique, et c’est le design d’équipement approprié dans des contextes avec un potentiel pour des solides ou des liquides goudronneux. Séparation huile/eau et élimination des brouillards de diesel et de kérosène. Son rendement de réduction des huiles n’est pas très élevé, mais dans certains secteurs, elle a des applications (stations-service, ruissellements, séparations préalables, etc.).

Membranes vibrantes (VSEP)

L’utilisation de membranes filtrantes permet la production d’eau de grande qualité à partir de n’importe quelle émulsion d’huile dans l’eau.

Cependant, la filtration par membranes a un point faible qui est son encrassement, qui est difficilement réversible, et qui est dû à la formation d’une couche de saleté qui peut être constituée d’une biofilm, de matière organique, de dépôts inorganiques ou de nature colloïdale, etc. Cette couche s’accumule sur les membranes pendant le processus de filtration et diminue l’efficacité de traitement des membranes.

Pour remédier à ce problème, des membranes vibrantes VSEP ont été développées. Il s’agit d’une technologie alternative, qui nettoie les membranes par la production d’ondes de cisaillement tangentielles à la surface de la membrane. La vibration de la membrane et la production des ondes de cisaillement permettent aux solides déposés sur la surface de la membrane de se réintégrer dans le liquide et d’être entraînés par celui-ci, exposant à nouveau les pores de la membrane au liquide.

Une grande différence par rapport aux membranes statiques conventionnelles est que le design de base est vertical au lieu d’horizontal, ce qui fait que l’espace nécessaire par unité est inférieur à celui d’autres systèmes de séparation.

De plus, pour prolonger la durée de vie de ces membranes, il est conseillé de réaliser un prétraitement de l’eau d’apport. Comme dans tout processus de membranes, leur soin, nettoyage et entretien sont des facteurs très importants pour garantir un rendement et une longévité optimaux.

Cette technique, bien qu’elle génère un débit d’eau de grande qualité, produit également un effluent concentré qui nécessite une gestion ultérieure.

Membranes céramiques

C’est une technologie très efficace pour l’élimination des huiles et des graisses, car ces membranes se caractérisent par leur grande hydrophilie, attirant l’eau et rejetant l’huile. Ce comportement permet d’obtenir un effluent filtré de haute qualité.

C’est une technologie robuste et compacte qui permet d’obtenir de l’eau apte à être réutilisée dans certaines applications. De plus, cette eau peut être traitée par osmose inverse si l’élimination des sels dissous est requise.

Les débits de perméat sont significativement plus élevés que ceux obtenus avec des membranes polymériques, de nature hydrophobe. On note également la grande résistance mécanique, thermique et chimique du matériau céramique, qui permet d’opérer dans des conditions extrêmes de pH et de température (par exemple, dans le traitement de bains de dégraissage).

L’opérabilité des membranes céramiques se mesure par cycles, car les membranes s’encrassent et, à chaque période prédéterminée, un lavage chimique doit être effectué, qui utilise souvent des réactifs très agressifs pour restaurer les conditions de fonctionnement du système. De plus, étant donné qu’il s’agit d’un système de filtration tangentielle, il faut travailler à des débits de recirculation très élevés pour éviter les obstructions, ce qui entraîne des installations coûteuses et à forte consommation énergétique.

L’électrocoagulation

Cette technologie fonctionne en fournissant un courant à une série d’électrodes métalliques. Les anodes s’oxydent, libérant ainsi des ions métalliques dans l’électrolyte. Ces ions neutralisent la charge de la solution et la déstabilisent.

Dans le cas des eaux usées huileuses, les ions métalliques serviront à déstabiliser l’émulsion d’huile et d’eau, permettant aux gouttes d’huile de se rassembler (coalescence) et de remonter à la surface. La séparation est également aidée par le cathode. Pendant que l’anode s’oxyde, le cathode produit des bulles qui aident à la flottation de ces particules.

L’électrocoagulation facilite l’opération, l’utilisation et l’entretien des réservoirs de réaction, car aucun produit chimique n’est requis pour la déstabilisation. Comme avantage supplémentaire, elle produit également des volumes de boue beaucoup plus faibles qui peuvent souvent être réutilisés pour diverses applications.

Le principal obstacle de la coagulation est sa limitation en ce qui concerne la variété des eaux usées huileuses qu’elle peut traiter.

Conclusions

Les émulsions huileuses doivent être traitées avant leur déversement, en raison de leur fort potentiel de contamination, qui affecte à la fois l’environnement et les écosystèmes.

Il existe différents processus permettant de séparer l’huile de l’eau et même de produire un effluent d’eau de haute qualité optimal pour sa réutilisation. Parmi toutes les alternatives possibles, celle qui présente le plus d’avantages est l’évaporation sous vide, en raison de sa simplicité, de sa flexibilité, de sa robustesse et de son efficacité.

Bibliographie et consultations

https://concepto.de/emulsion-quimica/

https://www.tecnoaqua.es/media/uploads/noticias/documentos/articulo-tecnico-filtracion-ceramica-tratamiento-reutilizacion-aguas-aceitosas-origen-industrial-tecnoaqua.es_.pdf

COALESCEDORES / SÉPARATEURS LIQUIDE-LIQUIDE (awscorp.it)