Sections

- La problématique des NO₃⁻ dans les eaux d’apport

- Traitement des eaux à haute teneur en nitrates

- Concentration des résidus par évaporation sous vide

- Conclusions

La problématique des NO₃⁻ dans les eaux d’apport

La pollution des eaux, tant superficielles que souterraines, due aux fortes concentrations en nitrates est un problème généralisé et croissant. Cette pollution est principalement causée par un usage massif d’engrais azotés et par une gestion déficiente des déjections animales dans les exploitations d’élevage.

La consommation d’eau avec de fortes concentrations en nitrates représente un risque pour la santé, en particulier chez les enfants et les personnes âgées, provoquant une maladie caractérisée par l’inhibition du transport de l’oxygène dans le sang (méthémoglobinémie). De plus, les nitrates peuvent former des composés potentiellement cancérigènes.

En ce qui concerne l’environnement, on observe l’eutrophisation des eaux superficielles, c’est-à-dire l’augmentation des nutriments dans l’eau (azote et phosphore) qui provoque la croissance rapide du phytoplancton et d’autres espèces de flore aquatique. L’eutrophisation peut également favoriser la prolifération d’espèces invasives et augmenter significativement la végétation.

Cette croissance peut être invasive, entraînant la prolifération de floraisons qui peuvent impacter négativement la qualité de l’eau par le développement de bactéries cyanotoxiques.

La matière en suspension augmente et empêche la lumière de pénétrer dans les couches profondes, ce qui réduit l’oxygène dissous. Des mauvaises odeurs apparaissent à cause de l’émission de méthane et de sulfure d’hydrogène. Le volume de boues organiques augmente également, et l’anoxie peut provoquer la mort de nombreux poissons.

Il existe des législations et des limites relatives à la concentration en nitrates, tant dans les eaux potables que dans les eaux d’irrigation.

Concernant l’eau potable, la législation européenne (Directive 91/676/CEE) établit que la concentration maximale de nitrates autorisée dans l’eau destinée à la consommation humaine est de 50 mg/l. Toutefois, il est envisagé d’établir une limite inférieure, autour de 10 mg/l, pour une meilleure sécurité sanitaire.

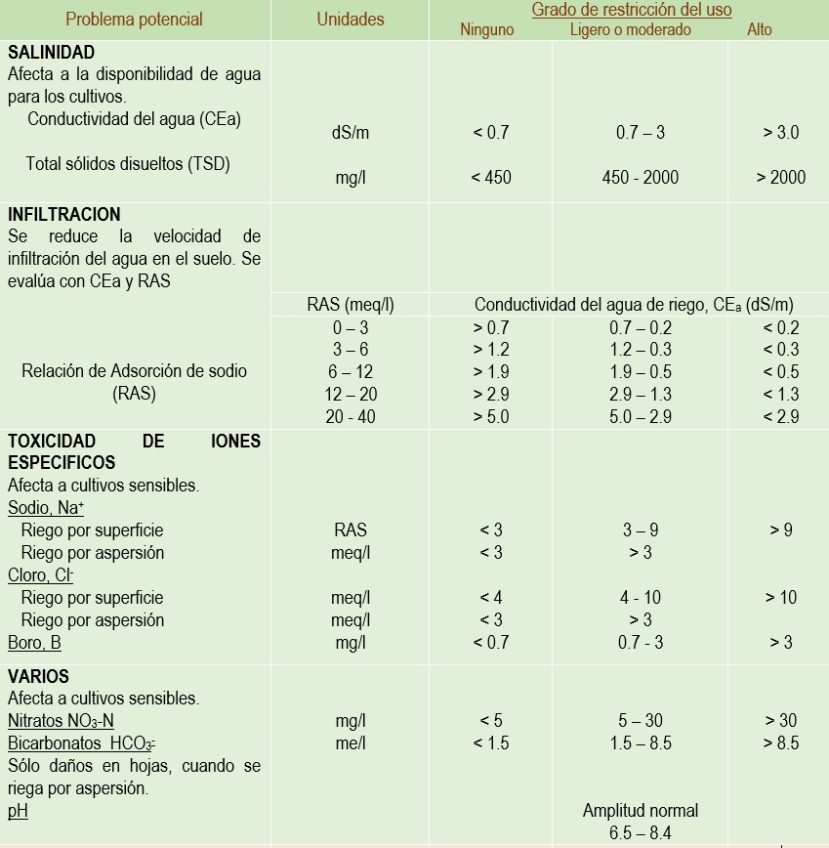

Pour les eaux destinées à l’irrigation, des guides existent afin d’éviter la contamination des eaux par l’apport d’engrais riches en azote et en phosphore. Le tableau ci-joint indique les limites analytiques indicatives pour les eaux d’irrigation :

Les principaux paramètres à prendre en compte lors de l’évaluation de la qualité de l’eau d’irrigation comprennent :

- pH, qui indique l’acidité ou l’alcalinité de l’eau.

- Conductivité électrique, qui mesure la quantité totale de sels dissous dans l’eau.

- Niveaux de nitrates et phosphates, car des niveaux élevés peuvent provoquer l’eutrophisation.

- Dureté de l’eau, déterminée par la concentration en calcium et magnésium.

- Teneur en sodium, car une teneur élevée peut être nuisible à certaines plantes.

- Présence de contaminants chimiques et biologiques tels que métaux lourds, pesticides et pathogènes.

Traitement des eaux à haute teneur en nitrates

Le nitrate est un anion stable et hautement soluble dans l’eau. Il existe des méthodes physico-chimiques permettant une élimination efficace des nitrates dans les eaux contaminées.

Échange ionique

Parmi les technologies disponibles, le traitement par échange ionique (EI) se distingue, utilisant des colonnes avec des résines anioniques conçues pour échanger les ions nitrate (NO₃⁻) contre des anions tels que chlorure (Cl⁻) ou bicarbonate (HCO₃⁻) présents dans la résine. Une fois saturée, la résine est régénérée par une solution concentrée de chlorure de sodium ou de bicarbonate de sodium, ce qui génère un effluent fortement concentré en sels.

Les installations d’échange ionique ont une taille compacte, produisent une eau de haute qualité et présentent un coût opérationnel relativement abordable. En contrepartie, elles nécessitent une consommation élevée de régénérants et génèrent un effluent de régénération contenant à la fois les nitrates déplacés et l’excès de réactif régénérant.

La capacité d’échange de ces résines est relativement faible (environ 0,5 meq/L), donc, à mesure que la concentration en nitrates augmente, des colonnes de plus grande taille ou des cycles de régénération plus fréquents sont nécessaires.

Pour ces raisons, l’échange ionique est considéré comme particulièrement adapté en tant que procédé de finition pour l’élimination résiduelle des nitrates après des traitements principaux, tels que la séparation par membranes d’osmose inverse.

Osmose inverse

L’osmose inverse (OI) est une technologie très efficace pour éliminer les nitrates de l’eau. Cette technologie applique une pression à l’eau contaminée pour la forcer à traverser une membrane semi-perméable qui retient la majorité des solutés dissous, y compris les nitrates. Cette technologie présente les avantages suivants :

- Taux élevé d’élimination des nitrates (>90%).

- Ne nécessite pas d’ajout de produits chimiques (à l’exception de ceux appliqués en prétraitement, si nécessaire).

- Produit une eau de haute qualité.

Les inconvénients sont le coût énergétique lié au pompage de l’eau introduite dans les membranes, ainsi que sa sensibilité à l’encrassement, ce qui oblige à réaliser un prétraitement pour éviter l’encrassement prématuré des membranes.

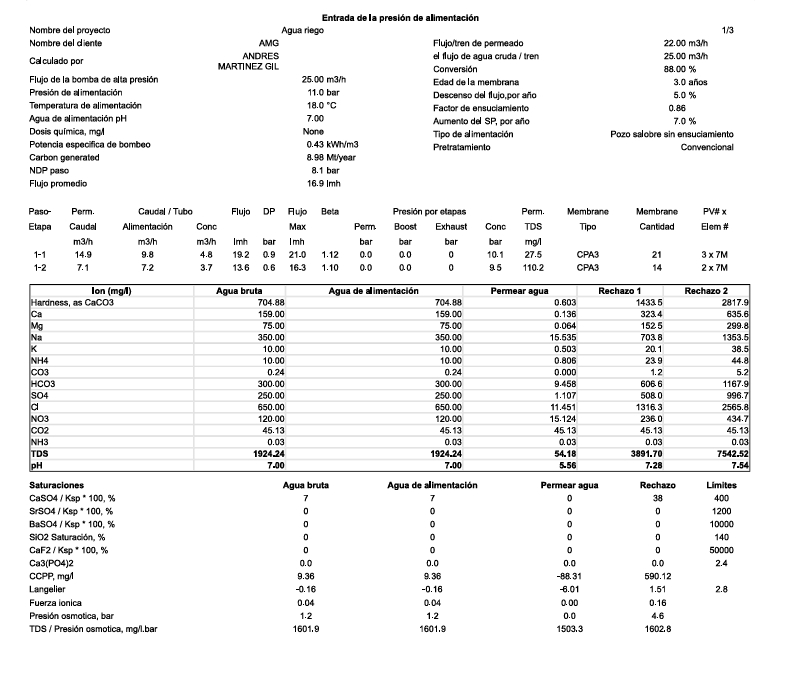

Dans ce contexte, nous avons pris comme exemple une analyse d’une eau de puits avec une charge élevée en nitrates et une faible turbidité. L’eau traitée par osmose inverse pourra être destinée à l’irrigation ou à l’alimentation en eau potable, si elle est complétée par un post-traitement adéquat.

| Tableau qualité des eaux brutes et traitées par osmose inverse | ||||

|---|---|---|---|---|

| Paramètre | Unité | Eau de puits | Eau d’irrigation – Valeurs limites recommandées | Eau osmosée |

| Ca⁺⁺ | mg/l | 159 | 400 | 0,15 |

| Mg⁺⁺ | mg/l | 75 | 60 | 0,1 |

| Na⁺ | mg/l | 350 | 900 | 20 |

| K⁺ | mg/l | 10 | 0,6 | |

| HCO₃⁻ | mg/l | 300 | 600 | 10 |

| SO₄⁻² | mg/l | 250 | 1000 | 1,5 |

| Cl⁻ | mg/l | 650 | 1100 | 15 |

| NO₃⁻ | mg/l | 120 | 30 | 15 |

| TDS | mg/l | 1924 | 2000 | 62 |

| Conductivité | μS/cm | 2750 | 3000 | 90 |

| pH | – | 7 | 6,5 – 8,5 | 5,6 |

| Turbidité | NTU | ≤ 10 | ≤0,1 | |

| Matières en suspension (MES) | mg/l | 20 | ≤0,1 | |

| Matière organique (MO) | mg/l | ≤10 | ≤1 | |

| Huiles et graisses | mg/l | ≤2 | ≤0,1 | |

D’autres traitements très prometteurs pour l’élimination des nitrates, qui ne génèrent pas de courants résiduels comme les traitements physico-chimiques, se distinguent, notamment la dénitrification biologique et la dénitrification catalytique, actuellement en développement.

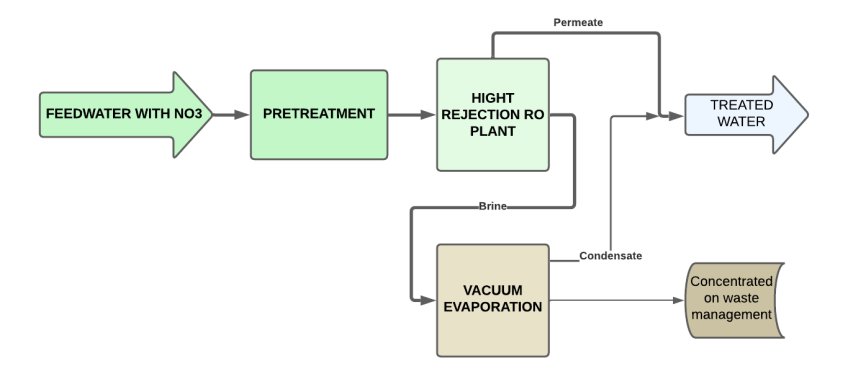

Concentration des résidus par évaporation sous vide

L’osmose inverse est une bonne solution pour traiter les eaux à forte concentration en nitrates, mais produit un concentré de contaminants appelé rejet d’OI, qui doit être géré correctement en raison de sa forte concentration en polluants.

Une solution efficace pour traiter la saumure résultant de l’osmose inverse est l’évaporation sous vide, une technologie thermique qui permet de concentrer les résidus liquides jusqu’à les réduire à un volume minimal. Le processus consiste à :

- Réduire la pression du système pour diminuer le point d’ébullition de l’eau (habituellement en dessous de 50 °C).

- Appliquer de la chaleur pour évaporer l’eau, qui est ensuite condensée sous forme de distillat.

- Concentrer les résidus dans une fraction liquide plus petite ou même solide, pouvant être gérée comme déchet industriel contrôlé.

Ce système permet de récupérer jusqu’à 95 % de l’eau présente dans le rejet de l’osmose inverse et de réduire significativement le volume des résidus.

L’évaporation sous vide permet le traitement de mélanges complexes, ce qui est impossible avec des techniques conventionnelles, obtenant une eau de qualité et un résidu très concentré facilement gérable.

La gamme d’évaporateurs sous vide de Condorchem Envitech inclut les principaux types de ces équipements :

- Évaporateurs sous vide à basse température par pompe à chaleur

- Évaporateurs sous vide à haute température par compression mécanique de vapeur

- Évaporateurs sous vide à effets multiples

- Cristalliseurs

Les cristalliseurs sont généralement appliqués comme phase finale du traitement pour sécher complètement le résidu de saumure.

Dans certains cas, la solution la plus efficace est la combinaison des deux technologies, surtout lorsque les technologies de filtration par membranes ne suffisent pas à obtenir les résultats souhaités et qu’il est nécessaire d’étendre le traitement par évaporation et/ou cristallisation.

Avantages du Processus Combiné

L’intégration de l’osmose inverse avec l’évaporation sous vide offre une solution robuste et durable pour le traitement des eaux à forte concentration en nitrates. Voici ses principaux avantages :

- Production d’eau potable sûre.

- Minimisation du volume des résidus.

- Possibilité de réutilisation de l’eau traitée à d’autres fins (irrigation, industrie, etc.).

- Respect de la réglementation sur les rejets et réduction de l’impact environnemental.

Les évaporateurs sous vide à circulation forcée sont habituellement utilisés pour concentrer les rejets salins à haute teneur en nitrates provenant d’un système d’osmose inverse.

Si l’objectif est d’optimiser la consommation énergétique, les types d’évaporateurs suivants peuvent être utilisés :

- Évaporateur à effets multiples, qui utilise la vapeur du premier effet pour chauffer les suivants, réduisant la consommation d’énergie.

- Évaporateurs par compression mécanique de vapeur (MVC), qui réutilisent la vapeur comprimée comme source de chaleur et sont idéaux pour traiter des volumes moyens avec une grande efficacité énergétique.

Le concentré de l’évaporateur (également appelé résidu concentré ou saumure résiduelle) contient les nitrates et autres sels qui n’ont pas pu être éliminés lors des étapes précédentes. La destination finale de ce résidu dépend de plusieurs facteurs :

- Volume du résidu.

- Réglementation locale.

- Type de contaminants.

- Budget disponible.

Les options les plus courantes sont :

- Stocker le concentré dans des cuves ou conteneurs et le remettre à un gestionnaire agréé de déchets dangereux ou spéciaux, dans le cas où certains niveaux de toxicité sont dépassés (par exemple, niveaux élevés de nitrates ou métaux lourds). C’est une option sûre et réglementée, bien qu’elle ait un coût élevé par tonne, d’où la priorité d’augmenter autant que possible la concentration de la boue.

- Si l’évaporateur est suivi d’une étape de cristallisation, les sels peuvent être récupérés sous forme solide. Ces sels, s’ils sont inertes ou valorisables, pourraient être destinés à des usages secondaires (comme engrais) ou envoyés en décharge contrôlée.

Conclusion

En conclusion, les nitrates sont des sels hautement solubles et difficiles à séparer de l’eau, tant dans les sources naturelles que dans les eaux usées. Dans le cas de l’eau destinée à la consommation humaine, leur réduction à des niveaux admissibles est fondamentale pour protéger la santé, compte tenu des effets nocifs démontrés. De même, garantir la qualité de l’eau utilisée pour l’irrigation est essentiel, car elle influence directement la santé des plantes, le rendement des cultures et, par conséquent, l’économie agricole.

En ce qui concerne les rejets, il est impératif de respecter la réglementation sur les limites maximales de nitrates afin d’éviter les phénomènes d’eutrophisation. Ceux-ci peuvent entraîner des processus de surpopulation biologique et des floraisons massives, avec des conséquences négatives pour l’équilibre de l’écosystème aquatique.

Les solutions les plus utilisées actuellement incluent la filtration par membranes d’osmose inverse, complétée, si nécessaire, par des résines d’échange ionique spécifiques pour éliminer les nitrates résiduels.

Les résidus générés par ces procédés présentent une forte concentration en contaminants, y compris les nitrates eux-mêmes, et nécessitent donc un traitement adéquat avant leur élimination en décharges autorisées. À cet égard, l’évaporation sous vide et/ou la cristallisation se positionnent comme des technologies efficaces pour minimiser le volume de ces résidus.

Enfin, il convient de rappeler que le meilleur traitement est toujours la prévention. L’application responsable des engrais sur les sols agricoles et le contrôle adéquat des eaux usées urbaines et industrielles sont essentiels pour éviter la pollution par les nitrates à la source.

Bibliographie et consultations :

Hydranautics – A Nitto Group Company, IMSDesign

Tableau de Qualité de l’Eau pour l’Irrigation : Guide Essentiel pour Optimiser la Santé de vos Cultures | Institut de l’Eau

Désalination de l’eau par systèmes d’évaporation sous vide | Condorchem Enviro Solutions

Qualité de l’Eau pour l’Irrigation : Guide Complet pour Garantir une Culture Saine et Durable | Institut de l’Eau

Traitements actuels pour l’élimination des nitrates – L’Eau