Sezioni

- Introduzione

- L’industria cosmetica

- La chimica della cosmetica

- Trattamento degli effluenti dell’industria cosmetica

- Riassunto

Introduzione

La parola “cosmetica” deriva dal greco “kosmetikós” (relativo all’ornamentazione) e raggruppa tutti quei prodotti che l’essere umano ha utilizzato fin dalla preistoria per la cura del proprio aspetto e dell’igiene personale.

I prodotti cosmetici, inizialmente, venivano realizzati in modo artigianale, ma a causa della loro crescente domanda ed evoluzione, sono diventati uno dei settori industriali più fiorenti del mercato.

Come vedremo nei capitoli successivi, la produzione di questi prodotti comporta l’utilizzo di una moltitudine di composti sia organici che inorganici, e in molti casi, di natura tossica, il che si traduce in una forte contaminazione degli effluenti generati nelle fabbriche che li producono.

Esistono molti di questi composti che possono essere separati dagli scarichi tramite processi convenzionali come i trattamenti fisico-chimici (decantazione/galleggiamento/filtrazione, ecc.) e i trattamenti biologici sia aerobici che anaerobici, ma altri contengono elevate concentrazioni di COD refrattario, per cui devono essere applicati trattamenti più complessi per soddisfare le normative legali sugli scarichi.

In questo articolo vengono menzionati i composti più comuni per la produzione di cosmetici, nonché le diverse opzioni di trattamento attualmente utilizzate per la depurazione delle loro acque reflue.

Si indica inoltre l’applicabilità delle tecnologie più avanzate, come i POA, e la considerazione del processo di evaporazione a vuoto, applicabile sia per il recupero e trattamento degli effluenti segregati, sia per il trattamento complessivo degli scarichi.

Condorchem Envitech è un’azienda specializzata nella progettazione e costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue che offre soluzioni studiate e personalizzate per ogni caso.

L’industria cosmetica

Le grandi aziende cosmetiche generano annualmente miliardi di dollari e sono state fondate nel XX secolo da chimici e farmacisti negli Stati Uniti d’America e in Francia.

Attualmente si ricercano prodotti non tossici, ipoallergenici per sostituire quelli utilizzati per molti anni come sbiancanti e rassodanti della pelle, che erano composti da elementi chimici pericolosi come mercurio, piombo e arsenico, fino a quando sono stati vietati per la loro tossicità.

Nell’industria cosmetica attuale partecipano rami come la chimica, la biologia, la farmacia e la medicina.

La definizione fornita dalla Food and Drug Administration (FDA) afferma che un cosmetico è una “sostanza destinata ad essere applicata sul corpo umano per pulire, abbellire o modificare l’aspetto senza alterare la struttura del corpo o le sue funzioni.”

I prodotti cosmetici sono realizzati seguendo una formula che comprende quattro componenti, che sono:

- Principio attivo

- Eccipiente o veicolo

- Additivi

- Correttori

Seguendo questa base, si creano prodotti per qualsiasi area di applicazione, tra cui creme o lozioni per la cura della pelle, trattamenti per nascondere imperfezioni cutanee, prodotti colorati per labbra e unghie, ecc.

In termini generali, i sottosettori che comprende l’industria cosmetica sono i seguenti:

- Profumi e fragranze

- Cosmetica decorativa o colore (make-up)

- Prodotti per la cura della pelle

- Prodotti per la cura dei capelli

- Pulizia e igiene.

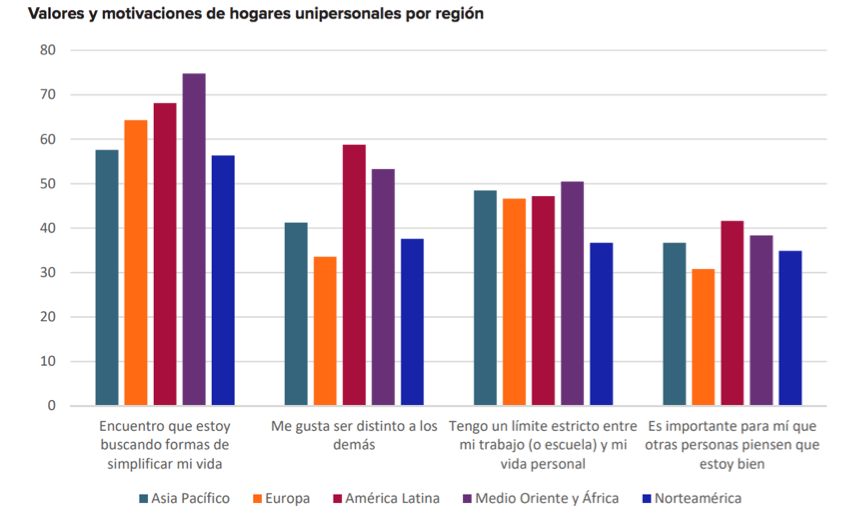

A seconda di ogni regione mondiale e delle sue influenze culturali, emergono tendenze psicologiche che stimolano il consumo di diversi prodotti, in base alla loro priorità, come indicato nel grafico seguente, che deriva da uno studio statistico elaborato dalle principali aziende del settore:

La chimica della cosmetica

Gli ingredienti base più utilizzati nella cosmetica svolgono una funzione specifica nella composizione del prodotto.

Tra questi vi sono i conservanti che ne estendono la durata, gli emulsionanti che servono a integrare i liquidi con i grassi, i battericidi che prevengono la formazione di microrganismi come funghi, gli antiossidanti che evitano che l’aria ossidi la miscela e i gelificanti che conferiscono una consistenza cremosa.

I composti chimici utilizzati per ottenere gli effetti menzionati degli ingredienti possono variare considerevolmente a seconda dell’origine del prodotto e del suo costo. Si usano anche composti di origine animale o vegetale. Alcuni dei composti usati sono:

- Il fenolo e il fenile

- I silossani

- I ftalati

- Il butilidrossianisolo

- Il dietanolammina o DEA

- Il formaldeide

- Gli oli minerali

- Altri ingredienti derivati dal petrolio sono il metilsilanolo, l’ozocerite, la cera microcristallina, la vaselina, il ceresin e il glicole propilenico.

- Il triclosan

- Il lauril solfato di sodio

- I coloranti

- Il alluminio

- L’acido lattico

- La caseina

- L’adrenalina

- La cera d’api

- Il propoli

- L’albumina

- La biotina

- La seta

- L’espermaceti

- Il collagene

- La cheratina

- Il glicerolo o glicerina

- L’olio marino

- La gelatina

- L’olio di tartaruga

- L’olio di muschio

- La lattosio

- L’acido urico

- La provitamina A, betacarotene, b-carotene o carotene

- Il pantenolo

Trattamento degli effluenti dell’industria cosmetica

Data l’elevata diversità di prodotti che possono essere fabbricati nelle industrie cosmetiche e le loro varie caratteristiche e possibili tossicità, è molto difficile caratterizzare un trattamento specifico per gli scarichi; tuttavia, dopo aver esaminato diverse analisi di effluenti, è stato preso il seguente come rappresentativo di un’industria di questo tipo:

Analisi tipo, per scarichi industriali di cosmetica

| Parametro | Concentrazione in mg/l (prima FQ) | Concentrazione in mg/l (dopo FQ) |

| DBO5 | 1910 | 1495 |

| COD | 3436 | 2720 |

| SS | 980 | 124 |

| Biodegradabilità | – | 0,39 |

| pH | 7 | 8 |

| Tensioattivi | >100 | 47,5 |

| Oli e grassi | >100 | 32 |

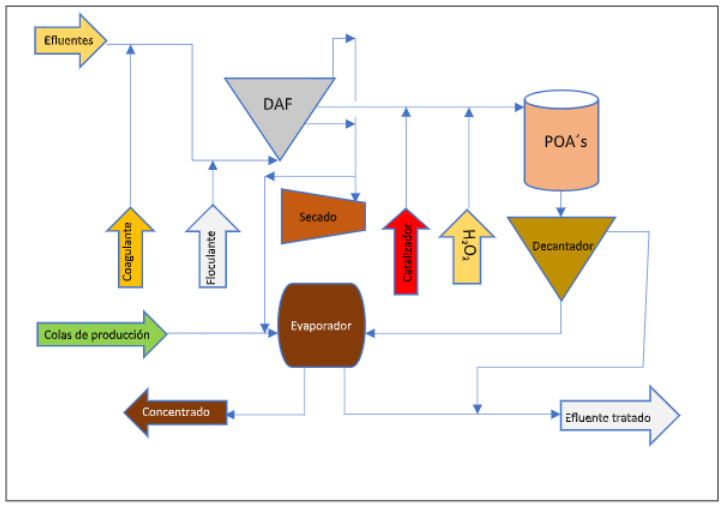

Un trattamento comune, che solitamente si dispone come primario è il Fisicochimico, consistente nella separazione parziale di oli, grassi, detergenti e materiali in sospensione; per questo si utilizzano tecniche tradizionali come la coagulazione/flocculazione e il galleggiamento o decantazione in funzione della densità dei solidi separati.

Il risultato è un effluente che contiene ancora un’elevata concentrazione di materia organica, solitamente poco biodegradabile, per cui un trattamento biologico come trattamento secondario non è di solito una soluzione definitiva, ma si deve ricorrere ad altre tecnologie più sofisticate.

Una buona parte della responsabilità del COD refrattario di questi scarichi è dovuta alla presenza di prodotti tossici che i cosmetici hanno reinserito nelle loro formule e si utilizzano migliaia di questi composti a cui si attribuiscono molteplici proprietà.

Il trattamento degli scarichi ha come obiettivo adeguarne la composizione per rispettare la legislazione vigente. Esistono diversi tipi di trattamento ed è frequente che uno solo non sia sufficiente, dovendo allora progettare un sistema integrato di unità che assicuri il livello di depurazione richiesto.

Il trattamento delle acque reflue può essere effettuato con diverse tecniche, che devono tenere conto delle caratteristiche specifiche dell’acqua reflua, potendosi inquadrare in due tipi generali di soluzioni.

Da un lato, ci sono i cosiddetti trattamenti senza conversione, che comportano semplicemente il trasferimento degli inquinanti, e quelli in cui tali inquinanti sono trasformati in specie innocue.

I trattamenti senza conversione sono metodi fisici di separazione in cui l’inquinante viene concentrato o isolato per procedere successivamente al suo recupero o alla sua eliminazione in modo più semplice.

In questo gruppo spicca la adsorbimento su carbone attivo basato sul trasferimento degli inquinanti dalla fase liquida alla superficie. I vantaggi dell’uso del carbone attivo rispetto ad altri adsorbenti risiedono nell’elevata capacità di adsorbimento che presenta e nella sua stabilità chimica.

Il principale svantaggio dell’adsorbimento è il trasferimento del problema di contaminazione all’adsorbente, che diventa un rifiuto, la cui corretta gestione è necessaria. Quando questo viene rigenerato, gli inquinanti trattenuti passano a un’altra fase, liquida o gassosa, che deve essere trattata.

La desorbimento, praticata per trascinamento con aria, costituisce un’altra tecnica senza conversione, utile per l’eliminazione di inquinanti volatili dalle acque, che genera una corrente gassosa residua che deve essere trattata adeguatamente prima della sua emissione in atmosfera.

In questo senso, la combinazione del trascinamento con aria e l’adsorbimento in fase gassosa costituisce una soluzione che, in non pochi casi, risulta migliore dell’adsorbimento diretto in fase liquida. Un’altra tecnica senza conversione è l’estrazione liquido-liquido.

È un metodo economico e relativamente efficace di recupero quando la concentrazione degli inquinanti è elevata. Tuttavia, le perdite di solvente possono essere significative, creando così un problema aggiuntivo di contaminazione.

Trattamenti con conversione: Le limitazioni dei trattamenti senza conversione impongono la necessità di sviluppare procedure più efficaci per il trattamento delle acque reflue industriali.

Le tecniche con conversione possono essere raggruppate in tre grandi gruppi: trattamenti termici, trattamenti biologici e trattamenti chimici, dove rientrano i processi di ossidazione e riduzione.

Metodi termici Tra i trattamenti termici menzioniamo l’incenerimento, che si utilizza per piccoli volumi di acque reflue con un’elevata carica organica, superiore a 100 g/L di COD. L’economia del processo è determinata dal consumo di combustibile aggiuntivo per mantenere il processo. Oltre all’elevato costo, il principale svantaggio è la comparsa nei gas di combustione di prodotti di ossidazione ad alta tossicità (diossine, furani, ecc.), molto superiore a quella degli inquinanti di partenza.

L’evaporazione a vuoto, applicabile per portate relativamente piccole (< 20 m3/h) è un trattamento più economico in esercizio, soprattutto se sono disponibili fonti di calore, e i gas condensano per la maggior parte con il vapore acqueo. È molto raccomandato nelle fabbriche in cui si cambia frequentemente prodotto di fabbricazione, il che comporta importanti trascinamenti chiamati “code di produzione”, che possono essere recuperate a seconda del prodotto.

I volatili che migrano al condensato sono solitamente organici e possono essere trattati con processi di separazione delle sali (osmosi inversa, nanofiltrazione, ecc.) o mediante adsorbimento con carbone attivo. Una volta trattato, questo condensato può essere riutilizzato come acqua di servizio e/o acqua di processo.

Sebbene sia vero che i metodi biologici costituiscono una soluzione altamente efficace per l’eliminazione di un’ampia gamma di inquinanti, i principali svantaggi della biodegradazione sono che è un processo lento, che non permette di raggiungere un alto grado di eliminazione dell’inquinante se la concentrazione è elevata e non è adatto per trattare effluenti industriali contenenti composti tossici per i microrganismi, come spesso accade nelle industrie cosmetiche.

I trattamenti di ossidazione con aria o O2 e fanghi attivi possono non risultare efficienti a causa della bassa biodegradabilità degli scarichi. Da parte loro, reattori anaerobici tipo UASB o a mantello di fanghi con flusso ascendente sono stati utilizzati per il trattamento di effluenti complessi generati da questo tipo di industrie, ma i risultati non sono sempre stati soddisfacenti.

I metodi chimici comprendono sia i processi di riduzione che quelli di ossidazione. La riduzione chimica è stata ampiamente applicata nei processi industriali, consistendo nell’impiego di un agente riducente, normalmente a pressione e temperatura elevate e con un catalizzatore adeguato.

Nella maggior parte dei casi si utilizza l’idrogeno come agente riducente, ma ne esistono altri, come gli idruri metallici, l’acido formico e i suoi sali, l’idrazina e gli alcoossidi. I trattamenti riduttivi più usati nell’industria sono l’idrogenazione, l’idrodesolforazione, l’idrodenitrificazione, l’idrodeossigenazione e l’idrodealogenazione.

In generale, questi processi (ad eccezione dell’idrodeclorazione e in misura minore dell’idrodenitrificazione) non sono stati applicati all’eliminazione di inquinanti nelle acque. L’idrodeclorazione consiste nella rottura del legame carbonio-cloro di una molecola organica clorurata mediante idrogenazione, convertendola nel corrispondente composto organico senza cloro, che viene eliminato come HCl.

È indispensabile l’uso di un catalizzatore, i più comuni sono metalli nobili (palladio, platino e rodio) supportati su carbone attivo, allumina o zeoliti. L’idrodeclorazione mediante catalizzatori di Pd supportato su carbone attivo è stata utilizzata per l’eliminazione di composti molto diversi nelle acque reflue, come nel caso di idrocarburi clorurati (tetracloruro di carbonio, cloroformio, tricloroetilene, tricloro benzene, ecc.) e composti fenolici clorurati.

Nei paesi industrializzati si sta diffondendo sempre più l’uso dei cosiddetti Processi di Ossidazione Avanzata (POA). Il concetto è stato inizialmente stabilito da Glaze et al. (1987), che definirono i POA come processi che coinvolgono la generazione e l’uso di specie transitorie con un alto potenziale ossidante, principalmente il radicale ossidrile (HO–), in condizioni praticamente ambientali.

Questi radicali possono essere generati per via fotochimica (inclusa la luce solare) o mediante altre forme di energia. Hanno un alto potere ossidante e reagiscono con la materia organica a velocità molto superiori a quelle di altri ossidanti alternativi come l’ozono.

Un’altra caratteristica fondamentale dei radicali ossidrile è la loro bassa selettività, che rappresenta una proprietà molto importante per il loro utilizzo nel trattamento delle acque reflue.

I POA possono essere usati da soli o combinati tra loro o con metodi convenzionali, potendo essere applicati anche a inquinanti nell’aria e nei suoli.

Producono inoltre la disinfezione delle acque trattate per inattivazione di batteri e virus. Sono molti e molto diversi gli inquinanti che possono essere degradati mediante queste tecniche.

Tuttavia, altri composti più semplici, come l’acido ossalico, acetico o derivati alogenati, come il cloroformio o il tetracloroetano, sono refrattari a questo trattamento. Alcuni dei composti tipo che risultano ossidabili dal gruppo OH– sono, in generale: Acidi organici, alcoli, aldeidi, aromatici, ammine, diazocomposti, eteri, chetoni, ecc.

Schema linea trattamento effluenti industria cosmetica

Trattamento effluenti mediante ossidazione avanzata (POA)

Riassunto

La produzione mondiale dell’industria cosmetica è aumentata costantemente, per la crescente domanda di prodotti per ritardare o correggere i segni fisici dell’invecchiamento naturale.

Tuttavia, alcuni dei componenti utilizzati per fabbricarli sono spesso tossici, per cui i rifiuti e gli effluenti prodotti, in molti casi, presentano difficoltà a essere trattati con metodi convenzionali.

La linea di trattamento tipica consiste in un trattamento fisico-chimico iniziale, destinato a eliminare i materiali sedimentabili e galleggianti, seguito da un trattamento secondario che di solito è specifico per ogni tipo di scarico.

Il processo biologico, sia aerobico che anaerobico, dà buoni risultati solo negli effluenti più biodegradabili. Nel caso in cui risultino poco biodegradabili è frequente l’utilizzo di sistemi di trattamento di ossidazione chimica, tipo POA o di evaporazione a vuoto.

L’evaporazione a vuoto è soprattutto applicabile quando la fabbrica dispone di energia in eccesso, sia sotto forma di vapore o acqua calda, e gli effluenti possono essere segregati e trattati, in modo tale da attenuare notevolmente le concentrazioni dello scarico finale.

Bibliografia e riferimenti Internet

https://www.uco.es/idep/images/documentos/masteres/comercio-exterior-internacionalizacion/ejemplo-tfm-comercio.pdf

https://www.elmundo.es/economia/2017/07/24/5968bab046163f54588b4631.html

https://forbes.es/empresas/43235/la-cosmetica-ya-no-solo-tiene-que-ver-con-la-estetica/

https://iquimicas.com/composicion-quimica-de-los-cosmeticos/