In Condorchem Envitech offriamo soluzioni per il trattamento dei fanghi generati durante i processi di trattamento delle acque reflue industriali.

Grazie ai nostri sistemi e processi per il trattamento dei fanghi si possono ottenere i seguenti benefici:

- Riduzione del volume e del peso del residuo da inviare al gestore

- Riutilizzo dell’acqua trattata

- Recupero di materie preziose disciolte nel fango da trattare

- Produzione di fertilizzanti, grazie al contenuto di fosfato e nitrato

- Produzione di energia (biogas e metano)

- Eliminazione dei rischi per la salute associati ai fanghi residui

In Condorchem Enviro Solutions disponiamo di diversi processi e tecnologie per il trattamento dei fanghi, pertanto la selezione del sistema più adeguato dipenderà dalle peculiarità di ogni caso e dagli obiettivi del cliente.

Il trattamento dei fanghi generati nei processi di trattamento delle acque reflue è regolato da legislazioni specifiche in ogni territorio.

CLASSIFICAZIONE DEI FANGHI

In base al criterio impiegato, i fanghi possono essere classificati nel seguente modo:

a) Secondo l’origine dell’effluente da trattare:

- Fanghi urbani

- Fanghi industriali

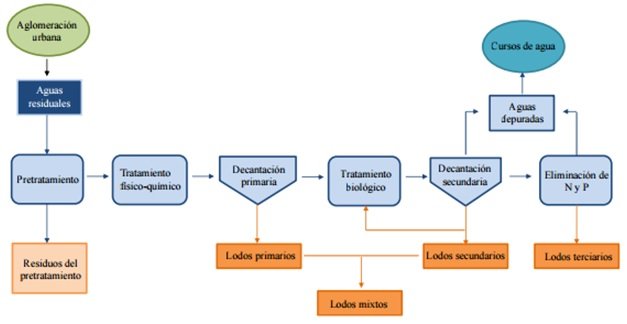

b) Secondo la fase del trattamento delle acque reflue in cui sono stati generati:

- Fanghi primari

- Fanghi secondari (biologici)

- Fanghi misti

- Fanghi terziari (chimici o fisico-chimici)

c) Secondo il tipo di trattamento nella linea dei fanghi:

- Addensamento: fanghi addensati

- Stabilizzazione: fanghi stabilizzati (digeriti)

- Disidratazione: fanghi disidratati

TRATTAMENTO DEI FANGHI

Esistono diversi metodi per la caratterizzazione dei fanghi da trattare, tra cui spiccano: cromatografia, spettroscopia fluorescente a raggi X, analisi batteriologica, grazie ai quali si definiscono i valori dei seguenti parametri che permetteranno di determinare i processi di trattamento dei fanghi più adeguati in base alla loro destinazione finale.

In particolare, i parametri che incidono maggiormente sull’idoneità dei fanghi per uso agricolo e che pertanto devono essere analizzati prima e dopo il trattamento sono:

a) Metalli pesanti: Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Zn e Cu

I metalli pesanti sono uno dei parametri da considerare per la caratterizzazione dei fanghi. Dalla decade degli anni ’70 si è verificata una riduzione molto significativa del loro contenuto nei fanghi di depurazione. Le principali ragioni di questa drastica riduzione sono state le diverse legislazioni emerse nei vari paesi, con l’obiettivo di regolare e limitare questo tipo di elementi a causa dei loro effetti nocivi sull’ambiente. Ciò ha portato l’industria e le varie amministrazioni coinvolte a sviluppare e ottimizzare sistemi di gestione che hanno permesso di ridurre i livelli di metalli pesanti emessi nell’ambiente. I due processi che più hanno contribuito a questo risultato sono stati:

- Riciclo

- Sostituzione

Grazie allo sviluppo di tecnologie sempre più ottimizzate e processi alternativi legati a entrambi i punti si è raggiunta una riduzione molto significativa delle emissioni di metalli come il Cadmio, che negli ultimi 30 o 40 anni ha drasticamente diminuito la sua emissione nell’ambiente (https://www.cadmium.org/environment/cadmium-emissions)

b) Microrganismi patogeni: Salmonella spp, Escherichia coli

c) Parametri agronomici: pH, conducibilità H, MO, NT, org NH3, P, Ca, Mg, K e Fe

d) Contaminanti organici: AOS, LAS, ftalati, nonilfenoli, idrocarburi aromatici policiclici, policlorobifenili, diossine e furani, difenil eteri bromati

Così, tenendo conto della linea dei fanghi possiamo differenziare 3 grandi fasi di trattamento, in cui troviamo diversi processi associati:

1. Addensamento

I processi di trattamento dei fanghi che rappresentano questa fase permettono una riduzione del volume del fango da trattare, eliminando acqua e aumentando così la concentrazione in solidi. L’obiettivo principale è l’incremento dell’efficacia e l’ottimizzazione economica dei processi successivi.

I principali processi di addensamento sono:

- Addensamento per gravità: utilizza la forza di gravità. L’alimentazione avviene dalla zona centrale, nella parte inferiore si raccolgono i fanghi addensati e nella parte superiore rimane il sovranatante. Questo sistema si impiega per fanghi primari, fisico-chimici e misti che decantano bene per gravità. I fanghi biologici decantano lentamente

- Addensamento per flottazione: il fango si concentra nella parte superiore, per l’unione di microbolle, generalmente d’aria, ai solidi in sospensione, che finiscono per essere meno densi dell’acqua. Questo tipo di sistema è indicato per l’addensamento di fanghi biologici a causa della loro bassa capacità di sedimentazione.

- Addensamento meccanico: la concentrazione del fango avviene aumentando le forze gravitazionali.

- Centrifugazione: si applica una forza centrifuga che permette la separazione. Si impiega principalmente per fanghi biologici. Sono solitamente apparecchi costosi che richiedono adeguate misure di manutenzione.

- Tamburo rotativo: separazione per filtrazione, attraverso il tamburo rotativo. Si usa in caso di fanghi biologici. I costi di intervento non sono elevati, richiedono poco spazio e non producono odori.

- Tavole addensatrici: la separazione avviene per drenaggio dell’acqua attraverso una cintura orizzontale porosa in movimento. Sono indicate per fanghi attivi o digeriti. Non è adatto in caso di fanghi fisico-chimici.

2. Stabilizzazione

Qualsiasi dei 3 processi principali impiegati nella stabilizzazione dei fanghi permette una riduzione della MO presente negli stessi, al fine di:

a) Ridurre i patogeni

b) Eliminare gli odori

c) Ridurre o eliminare la capacità di putrefazione della MO

I processi di stabilizzazione si dividono in:

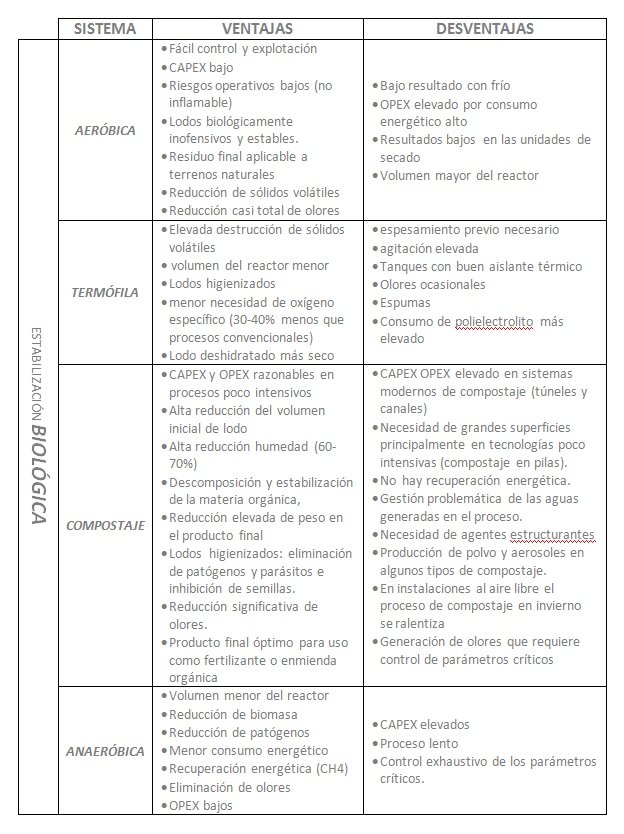

2.1. Stabilizzazione biologica

2.1.1 Stabilizzazione aerobica

Processo biologico in cui, per azione microbiologica, si ossida la MO, mediante un apporto di ossigeno nei digestori aperti. In questo modo si riduce la massa finale del fango, modificandolo per adeguarlo ai processi successivi.

Si impiega come trattamento secondario di un impianto di depurazione senza trattamento primario. Può anche essere usato per fanghi misti con un apporto più elevato di ossigeno. I fattori che influenzano questo processo sono:

- Tempo di ritenzione

- Temperatura

- Necessità di ossigeno e di miscelazione

2.1.2 Stabilizzazione aerobica termofila

Si tratta di una digestione aerobica autotermica termofila sviluppata per rispettare regolamentazioni sempre più severe. Si basa sulla conservazione dell’energia termica generata nella digestione aerobica della MO dei fanghi, per raggiungere e mantenere temperature termofile (50-70 ºC).

2.1.3 Compostaggio

È un processo di decomposizione biologica e stabilizzazione della MO in condizioni controllate e aerobiche, sviluppando temperature termofile, prodotto del calore generato biologicamente. Il risultato è un prodotto stabile e privo di patogeni. La MO si decompone in CO2, acqua, minerali e MO stabilizzata.

Può essere effettuato solo con fanghi o miscelandoli con agenti strutturanti che facilitino le condizioni aerobiche. Le principali fasi sono:

- Miscele

- Fermentazione o compostaggio

- Maturazione

- Rifinitura

È efficace nella decontaminazione di contaminanti organici come: idrocarburi del petrolio, composti monoaromatici, esplosivi, clorofenoli, alcuni pesticidi e composti aromatici policiclici.

I microrganismi possono agire mineralizzandoli o trasformandoli parzialmente.

Nel caso dei contaminanti metallici non vengono rimossi significativamente durante il processo. Si producono reazioni di ossidazione e riduzione che influenzano la solubilità, riducendo la disponibilità e la tossicità nella frazione solida.

È necessario un adeguato controllo dei parametri critici (pH, aerazione, umidità, rapporto C/N) per evitare condizioni anaerobiche nella massa di compostaggio che provocherebbero un aumento degli odori.

2.1.4 Stabilizzazione anaerobica

È uno dei metodi più comuni per la stabilizzazione dei fanghi. Consiste nella degradazione della MO, per azione di batteri in assenza di ossigeno, liberando energia, metano (CH4), anidride carbonica (CO2) e acqua (H2O).

Si svolge in 4 fasi: idrolisi, acidogenesi, acetogenesi e metanogenesi.

Questi sistemi si classificano in: a bassa carica, alta carica, contatto anaerobico e con separazione dei gas. In questo processo devono essere controllati:

- pH

- Temperatura

- Alimentazione del fango

- Tempo di ritenzione

- Produzione di gas

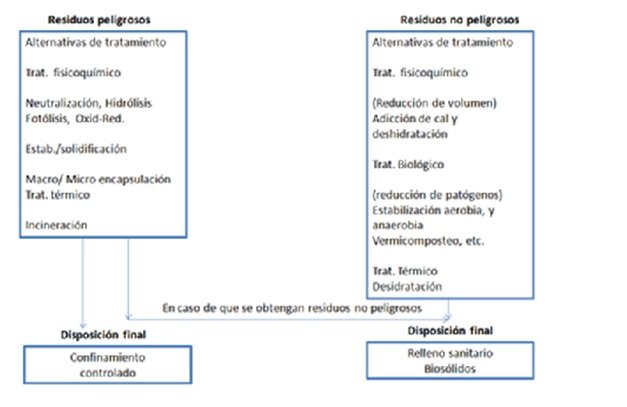

2.2 Stabilizzazione chimica

È un’alternativa alla stabilizzazione biologica per il trattamento dei fanghi. L’obiettivo di questo tipo di stabilizzazione è ridurre o minimizzare i patogeni e ridurre sostanzialmente i microrganismi capaci di produrre odori.

2.2.1 Stabilizzazione con calce

Il prodotto applicato principalmente è la calce. Viene aggiunta al fango nella dose adeguata per mantenere il pH a 12 per il tempo sufficiente (minimo 2 h) per eliminare o ridurre i microrganismi patogeni e quelli responsabili degli odori. Questo sistema si usa solitamente:

- Piccoli impianti di depurazione con incorporazione di fanghi in terreni naturali o immagazzinati prima del trasporto

- Impianti di depurazione con necessità di stabilizzazione aggiuntiva

- Sistema complementare di stabilizzazione durante periodi in cui altri sistemi sono fuori servizio

Normalmente si incorpora prima dell’essiccazione dei fanghi anche se può essere impiegata successivamente, usando quantità minori di calce. La dosificazione della calce dipende da:

- Tipo di fango

- Composizione chimica del fango (inclusa la MO)

- Concentrazione del fango

Durante il processo di trattamento dei fanghi con calce viva è necessario mantenere il pH sopra 12 per un tempo minimo di 2 ore, per assicurare la distruzione dei patogeni e fornire sufficiente alcalinità residua affinché il pH non scenda sotto 11. Ciò permette il tempo sufficiente per lo stoccaggio o la disposizione del fango stabilizzato. La quantità di calce necessaria per stabilizzare il fango è determinata dal tempo dello stesso, dalla sua composizione chimica e dalla concentrazione di solidi. Indicativamente, il range va dal 6 al 51%. Tenendo conto che i fanghi primari sono quelli che richiedono meno calce e i fanghi attivati quelli che ne impiegano di più.

2.2.2 Ossidazione con cloro

Si incorpora una dose elevata di cloro al fango da trattare. Si svolge in reattori chiusi e sono necessari tempi di ritenzione brevi. Al momento questo sistema non è diffuso a livello industriale.

2.3 Condizionamento

I fanghi di consistenza gelatinosa possono rendere difficili le operazioni di essiccazione. In questi casi si effettua un condizionamento preliminare per migliorare le caratteristiche del fango per la sua disidratazione. I metodi più frequenti sono:

2.3.1 Condizionamento chimico

Produce la coagulazione dei solidi e il rilascio dell’acqua assorbita. Si usa prima di qualsiasi processo di essiccazione. I prodotti chimici impiegati sono:

- Cloruro ferrico

- Calce

- Solfato di alluminio

- Polimeri organici

I primi 3 forniscono disinfezione e stabilizzazione del fango. I polimeri non provocano disinfezione ma sono più facili da alimentare e solitamente più economici.

L’obiettivo di questo tipo di stabilizzazione è ridurre o minimizzare i patogeni e ridurre sostanzialmente i microrganismi capaci di produrre odori.

2.3.2 Condizionamento termico

Si riscaldano i fanghi a temperature che variano tra 160-210 ºC per brevi periodi sotto pressione. Ciò provoca la coagulazione dei solidi e un cambiamento nella struttura, riducendo l’affinità dell’acqua da parte dei solidi del fango.

Il fango risulta sterilizzato, praticamente deodorato e con una capacità di disidratazione significativamente aumentata.

3. Disidratazione

Si tratta di un’operazione fisica (naturale o meccanica) impiegata per ridurre il contenuto di umidità del fango e il suo volume. I suoi obiettivi principali sono:

- Aumentare il contenuto di materia secca del fango dal 3 al 40%

- Diminuire i costi di trasporto per riduzione del volume

- Migliorare la gestione e il trasporto dei fanghi

- Evitarne gli odori

- Aumentare il potere calorifico per diminuzione dell’umidità

I sistemi più diffusi sono quelli meccanici rispetto a quelli naturali. Dal punto di vista economico le tecnologie di disidratazione prevalgono in ordine decrescente:

- Centrifughe

- Filtri a nastro

- Filtri a pressa

3.1 Sistemi meccanici

3.1.1 Centrifughe

Consistono in un tamburo cilindro-conico ad asse orizzontale che si basa sulla forza centrifuga per la separazione della fase solida dall’acqua. Esistono due tipi di centrifugazione nella disidratazione dei fanghi:

a) Centrifugazione controcorrente: i solidi e il liquido circolano in senso opposto all’interno del cilindro.

b) Centrifugazione equicorrente: la frazione solida e quella liquida scorrono nello stesso senso.

3.1.2 Filtro a pressa

I filtri a pressa sono costituiti da una serie di piastre rettangolari verticali disposte una dietro l’altra su un telaio. Sulle facce di queste piastre si collocano tele filtranti, generalmente di tessuti sintetici. Lo spazio che rimane tra due piastre, nella loro parte centrale cava, è lo spessore che acquisirà la torta risultante. Questo spessore può variare tra 15-30 mm.

La superficie dei filtri a pressa può arrivare fino a 400 m2, e la superficie delle piastre a 2 m2. Questi filtri sono solitamente formati da più di 100 piastre. Il processo di filtrazione varia tra 2-5 ore, a seconda della durata delle diverse fasi che elenchiamo di seguito:

- Riempimento

- Filtrazione

- Scarico

- Pulizia

Con questo processo di trattamento dei fanghi si ottiene una tenuta del 35-45%, a seconda delle caratteristiche del fango da trattare. È necessario personale specializzato e qualificato per la manutenzione e l’esercizio.

3.1.3 Filtro a nastro

È un sistema di alimentazione continua di fango, dove si effettua anche un condizionamento chimico, generalmente con polielettroliti.

Nel filtro a nastro prima si produce un drenaggio per gravità e poi il fango passa attraverso un’applicazione meccanica di pressione per ottenere la disidratazione, grazie all’azione di tele porose.

È un metodo economico, poiché non richiede un grande investimento iniziale, i costi di manutenzione e gestione sono bassi e l’impianto ha un basso consumo energetico.

3.2 Sistemi naturali

3.2.1 Aree di essiccazione

Si tratta di un sistema di disidratazione naturale. Sono strati di materiali drenanti disposti verticalmente in un contenitore.

Il fango viene fatto passare su questi strati di ghiaia o sabbia, producendo la filtrazione e la disidratazione dei fanghi per evaporazione. Questa evaporazione dipenderà dalle condizioni climatiche della zona, dai giorni di esposizione dei fanghi e dalle caratteristiche del fango.

Il materiale drenante è solitamente costituito da strati di 10 cm di sabbia sopra uno strato di ghiaia di 10-20 cm, con una rete di tubazioni nella parte inferiore per raccogliere l’acqua che verrà nuovamente trattata nell’impianto di depurazione. Lo strato di sabbia deve essere rinnovato periodicamente poiché si perdono sabbie nel processo di filtrazione e raccolta dei fanghi.

Lo svantaggio di questo processo è la grande superficie di terreno richiesta.